患者故事 | 千里赴沪战肉瘤,多学科协作带来希望

前路未知命运之锤悄然落下

2024年2月,32岁的马先生(化名)因腹部不适就医,肠镜发现结直肠息肉。本以为只是小问题,命运却在此埋下伏笔。短短两个月后,他的症状急剧加重,腹痛难忍,腹围日渐增大。5月9日,初诊医院的CT增强检查结果如晴天霹雳:回肠末端肠壁增厚伴软组织肿块,膈肌、腹膜、肠系膜多发转移灶,腹盆腔积液……“晚期恶性肿瘤,全身转移”——诊断书上的每一个字都像一把刀,刺向这个年轻的生命。

2024年5月的最后一周在小某书病友的推荐下,马先生腰缠引流管,面色苍白却目光坚定,找到了在高博医疗集团骨与软组织肉瘤学科带头人——姚阳教授的门诊,来到了中国药科大学附属上海高博肿瘤医院。腹水引流袋随着他的步伐轻轻晃动,如同倒计时的沙漏——此时距离他被确诊为IV期横纹肌肉瘤伴全身转移,已经过去了21天。

艰难求治疗多学科会诊(MDT)点亮生机

面对如此凶险的病情,姚阳教授的会诊室里,放疗科主任吕长兴教授和骨与软组织肿瘤科关明主任在纷繁复杂的检查数据中捕捉到关键生机,经过与患者家属的深入沟通,制定了“化疗+腹腔灌注+局部放疗”的精准方案,迅速启动。希望通过8个周期的化疗能够控制病情的发展。化疗的过程充满了艰辛与痛苦,但马先生凭借着对生命的执着与信念,坚持了下来。

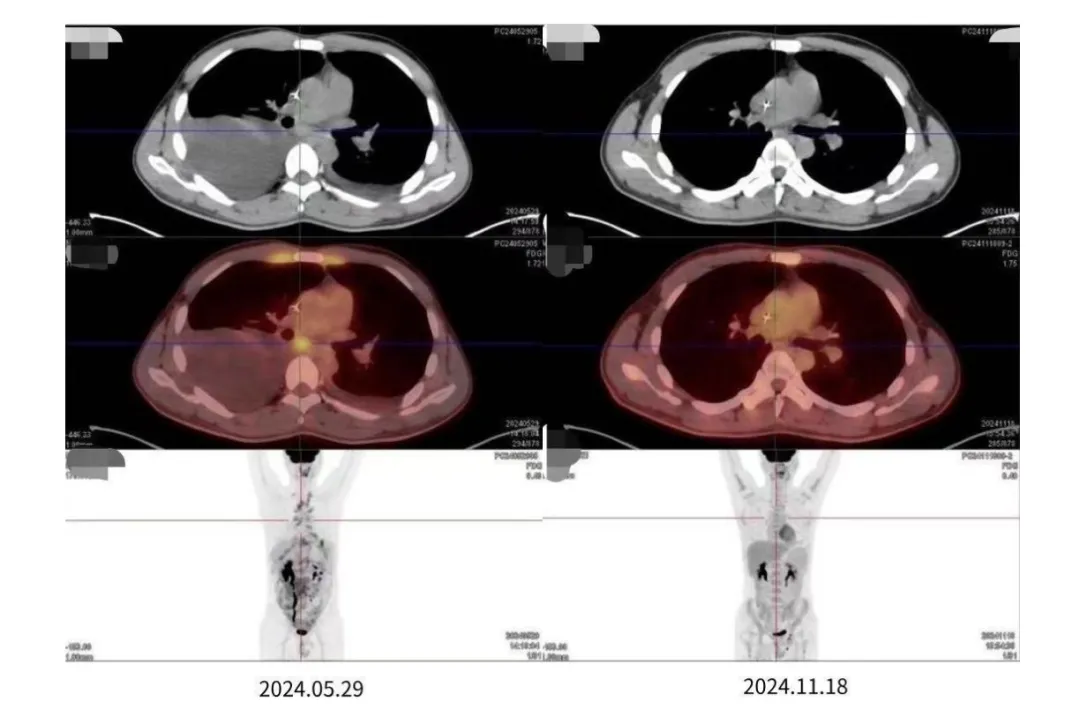

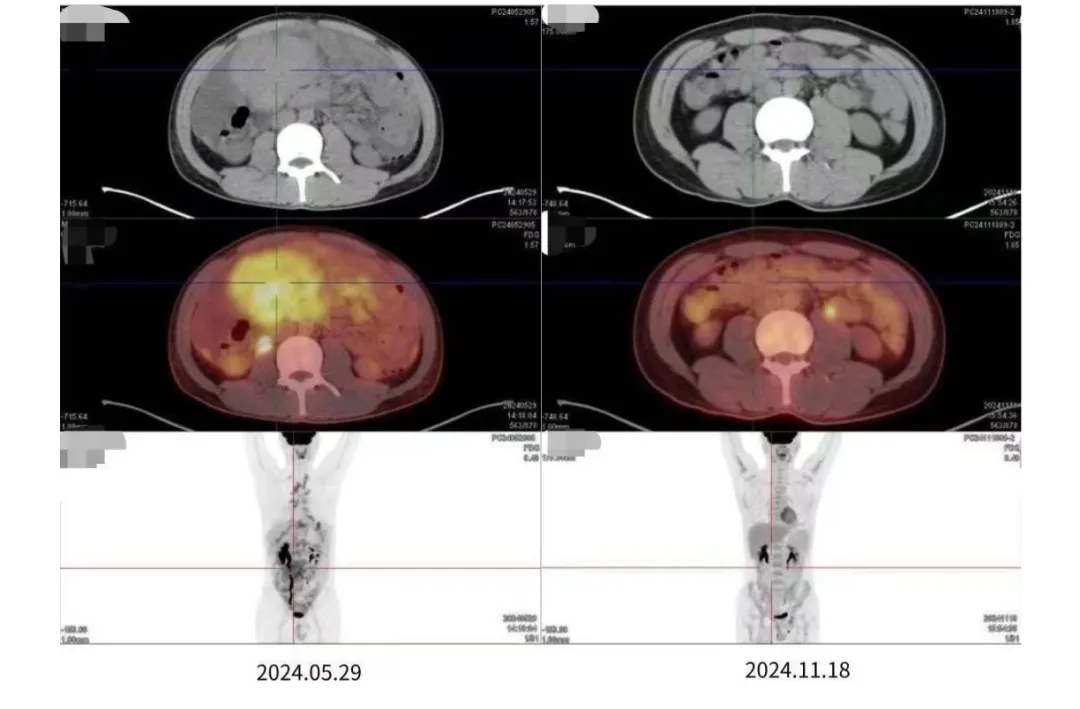

医患携手创造的奇迹在第189天绽放。2024年12月的复查影像学结果让整个诊室沸腾——化疗效果很好,12公分的肉瘤没有了!这一消息如同久旱逢甘霖一般,给患者和他的家人带来了前所未有的喜悦。

图:马先生影像报告对比

生死竞速治疗的每一个环节都是生命线

然而,姚阳教授深知,现在的疗效虽然好,但并不意味着可以掉以轻心。他强调:“时间配合不好,治疗的环节衔接不上,就没用。化疗耐药后,肿瘤又会进展,所以必须未雨绸缪。”因此,在第九次化疗后,姚阳教授引入了多学科协作,放疗科主任吕长兴教授为马先生安排了后腹膜放疗,以确保治疗的连续性和有效性。

尽管早期治疗取得了显著的效果,但命运似乎并未完全停止考验,在近期的复查中,马先生腹腔未见复发转移,胸壁出现寡病灶,庆幸的是,他坚信在姚阳教授及其团队的专业诊疗下,自己一定能够再次创造生命的奇迹。

奇迹背后医学的温度与生命的韧性

目前马先生的身体状况已经得到了显著改善,精神状态也越来越好。家属告诉我们:“自确诊后我就没见他哭过。我们当地医生说他大概就几个月,甚至以后只能在医院度过,没敢让他知道,来姚阳教授这治疗后,眼见着一天比一天好,他就更乐观了。”这份乐观和坚强不仅感染了他的家人,也给同病相怜的患友们带来了希望和勇气。是姚阳教授团队的精湛医术和无私奉献给予了他第二次生命。他感激地说:“是姚阳教授和关明医生,以及整个医护团队让我重新看到了生活的希望。”

图:马先生赠锦旗从左至右:关明主任、姚阳教授、吕长兴主任

马先生的故事,是抗癌之路上的一束光,照亮了无数患者前行的道路,给予他们生命的希望。它告诉我们,医学的进步,让“晚期癌症”不再等同于“绝症绝望”,无论是32岁还是72岁,生命的价值从不因年龄大小而打折。愿每一份坚持都能被温柔以待,愿每一束微光终成星河。面对多么凶险的病情,只要我们不放弃希望,积极寻求精准治疗,就一定能够战胜病魔,重拾人生。

(本文诊疗过程、文字、照片均已经患者授权发布,相关医学数据已做脱敏处理)